Informationen oder Rückfragen: Tel. 07808 / 99259 oder per mail an post@historischer-verein-hohberg.de

Unsere Aktuelle Ausstellung:

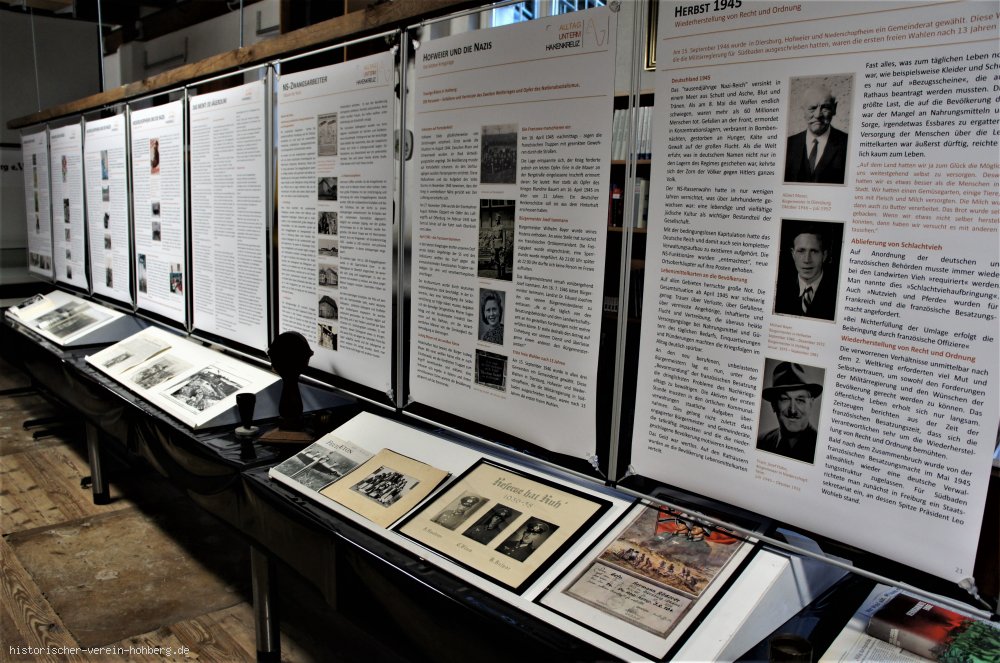

"Alltag unterm Hakenkreuz - Gelebte Geschichte - Diersburg - Hofweier - Niederschopfheim"

Unser Tipp für ihren Ausflug am Sonntag:

Tag des offenen Denkmals am Sonntag, dem 12.September 2021: Altes neu entdecken

Der Tag des offenen Denkmals lädt jedes Jahr dazu ein, sich mit der Geschichte der Region zu beschäftigen. Es bieten sich viele Möglichkeiten, Altes neu zu entdecken und sich von fachkundigen Begleitern in die Geheimnisse eines Denkmals einweihen zu lassen. Unterstützt von der Gemeinde pflegen und erhalten die Ortsgruppe Hohberg des Historischen Vereins Mittelbaden und der Heimatverein Hohberg ein solches Denkmal.

Die Römersiedlung

Nicht weit von Niederschopfheim, direkt neben der Autobahn gelegen, befinden sich die Reste einer Siedlung, die vor rund 2000 Jahren von Römern gebaut wurde. Sie war angeschlossen an ein Netz von Raststätten, das entlang der römischen Fernstraße von Augst nach Mainz Unterkunftsmöglichkeiten für die reisenden Soldaten, Händler und Nachrichtenüberbringer bot.

Die Fundamente der Räumlichkeiten sind noch gut zu sehen

Von dem kleinen Hügel im Westen der Anlage lässt sich das Gelände gut überblicken. Zu sehen sind heute nur noch die Fundamente und Mauerreste. Sie ziehen sich in schnurgeraden Linien und rechtwinkligen Abtrennungen über die Wiese. Eidechsen huschen über die Steine, wenn die Besucher daran vorbei gehen. Auf kleinen Tafeln sind Informationen zu den einzelnen ehemaligen Räumen zu lesen. Durch Erklärungen und Skizzen veranschaulichen die Mitglieder der beiden Vereine bei den Führungen, wie die Siedlung in früherer Zeit ausgesehen haben könnte und welche Funktionen sie für die Römer hatte.

Schlafräume, Bad und Wandbemalungen

Da gab es abgetrennte Schlafräume, einen Stall zur Unterbringung der Pferde, einen Vorratskeller und Gasträume. Auch ein Bad stand den Reisenden zur Verfügung, mit Fußbodenheizung war es ausgestattet und bot Raum für Erholung und Körperpflege. Schöne Wandbemalungen müssen an den Wänden angebracht gewesen sein, bei den Ausgrabungen in den Jahren 1979 bis 1981 fanden sich Putzfragmente der Wände. Gefundene Münzen und beschriftete Dachziegel ließen auf die Erbauungszeit der Gebäude schließen.

Schmiede, Hypokausten Heizung

Für die Reparatur der Reisewägen stand eine Schmiede am Eingang der Siedlung. In ihr sorgte der Schmied für die Instandsetzung der Eisenteile. Andere ständige Bewohner der Raststätte waren Stallknechte, die sich um die Pferde der Reisenden kümmerten. Oder der Bademeister, der die Hypokausten Heizung befeuerte und so dafür sorgte, dass warme Luft durch die hohlen Steine im Boden des Badehauses geleitet wurde und den Raum heizte.

Immer einen Ausflug wert

Die ehemalige Römersiedlung lädt auch unterm Jahr zu einer Besichtigung ein. Sie ist ab der Hubermühle ausgeschildert und gut mit Rad oder Auto zu erreichen. Auf zwei Tafeln wird die Geschichte des Baus dargestellt, sodass die Besucher einiges über die Raststation an der Römerstraße erfahren. Auch für Schulklassen lohnt sich der Besuch.

Einladung zur Hauptversammlung am Freitag, 17.September 2021

um 18:30 Uhr im Hohberger Heimatmuseum, Bahnhofstraße 7, Niederschopfheim

Die Tagesordnung ist wie folgt:

- Begrüßung

- Totenehrung

- Bericht des 1. Vorsitzenden

- Bericht des Rechners

- Bericht der Kassenprüfer

- Entlastung des Rechners

- Entlastung des Vorstands

- Bericht der Leiter der Fachruppen

- Neuwahlen

- Satzungsergänzung

- Verschiedenes, Wünsche und Anträge

- Ausblick Jubiläum

Anträge müssen mindestens 3 Tage vor der Versammlung schriftlich beim Vorstand eingehen.

Die Versammlung findet unter Berücksichtigung der geltenden Corona-Verordnung statt. Eine Registrierung der Kontaktdaten wird vorgenommen.

Wir laden herzlich ein!

Die Vorstandschaft

Doppeljubiläumam 16. und 17.Oktober 2021

40 Jahre Historischer Verein Hohberg e.V. und 30 JahreHohberger Heimatmuseum

Im Oktober 2021 feiern die Historiker 40 Jahre Historischer Verein Hohberg e.V. und 30 Jahre Hohberger Heimatmuseum ihr Doppeljubiläum mit einem Festakt und einem Tag der offenen Tür.

Am 13. Oktober 1981 gründete sich die Ortsgruppe Hohberg des Historischen Vereins für Mittelbaden. 38 Personen hatten sich zusammengefunden, um sich als eine Art „Interessensgruppe“ um Geschichte, Heimat- und Kulturpflege zukümmern.

1988 wurde von der Gemeinde Hohberg die alte Zigarrenfabrik an der B3 in Niederschopfheim erworben. In den folgenden Jahren wurde das Gebäude, das sich in einem schlechten Zustand befand, in Teilschritten renoviert und ausgebaut.

Das Hohberger Heimatmuseum wurde eingerichtet und verdankt seine Entstehung der Arbeit des Historischen Vereins und dem Engagement seiner Mitglieder.

Begonnen hat alles mit dem damaligen Bürgermeister Michael Bayer, der Gründer des Vereins und auch der ehemalige Bürgermeister Hermann Löffler hat als Museumsleiter herausragendes Engagement eingebracht.

Öffnung des Museums und des Museumscafés: Termine auf Anfrage!

Wir laden herzlich ein - in unser Museum und in das Museumscafé. Informieren – genießen – sich wohlfühlen!

Unterstützen auch sie unsere Arbeit.

Herzlich willkommen – hier sind Sie genau richtig!

Ausstellung: Alltag unterm Hakenkreuz Historische Spurensuche zum Alltag unterm Hakenkreuz

Führungen

Führungen im Hohberger Heimatmuseum können nur mit Einhaltung der entsprechenden Hygienemaßnahmen und Schutzauflagen für die Besucher-innen und nur nach der jeweils aktuell geltenden Verordnung angeboten werden!

Maskenpflicht und Hygieneregeln

Um Ihren Besuch auch während der Corona-Pandemie sicher zu gestalten und um die nötigen Hygiene- und Abstandsregeln einzuhalten, können wir immer nur einer bestimmten Anzahl von Besucher/ innen Zutritt gewähren. Beim Besuch der Ausstellungen besteht Maskenpflicht. Wir bitten Sie, den geforderten Abstand von mindestens 1,5 Metern zu anderen Besucher/ innen einzuhalten. Weiterhin gelten die Husten- und Niesetikette und das regelmäßige Händewaschen. Zusätzlich stehen Desinfektionsspender bereit. Zum Wohle aller: Bitte besuchen Sie das Heimatmuseum nur, wenn Sie sich gesund fühlen.

Bitte nehmen Sie Rücksicht aufeinander und bleiben Sie gesund!

Römersiedlung in Niederschopfheim immer einen Ausflug wert!

Die Römersiedlung lädt auch unterm Jahr zu einer Besichtigung ein.

Etwas abseits von Niederschopfheim liegt die Römersiedlung schon. Aber ein Weg dorthin lohnt sich allemal. So lohnt sich gerade jetzt ein Fahrradausflug. Folgt man den Hinweisschildern ab dem Parkplatz der Huber-Mühle an der Kreisstraße von Niederschopfheim nach Ichenheim, so ist das Ziel gut zu erreichen. Die Römersiedlung lädt auch unterm Jahr zu einer Besichtigung ein. Sie ist ab der Hubermühle ausgeschildert und gut mit Rad oder Auto zu erreichen. Auch für Schulklassen lohnt sich der Besuch!

Informationen oder Rückfragen: Tel. 07808 / 99259 oder per mail an post@historischer-verein-hohberg.de